だいたい「食べることが好き」な人ってのは、「市場や商店街を覗くのも好き」と相場が決まっているもので、旅行となると殊更に、そういうところに行きたがるものですが、とはいえ、そんなにうまく日程が合うことはそうそうありません。

ところが、上越市の観光紹介のウェブサイト(上越の朝市)を見ると、この地域は昔から朝市が定期的に催されてきたようで、今も4つの大きな市が立つとのこと。しかも、今日はそのうちのひとつ「三・八の市(さんぱちのいち)」の開催日(3と8のつく日に立つ市なので、3、8、13、18、23、28日と、月に6回も開かれる)。直江津で開かれる市だったのもラッキーってことで、朝ごはんを食べてから、そそくさと出かけたのでした。

■

ところで、上越市のホームページ内に「朝市おもしろ発見100」というページがありまして、朝市で実際に見かけたり買ったりしたものを100個紹介しています。10年ほど前の記事ですが、これが大変に面白い。ここに出てくるものを見るだけで、いわゆる観光市場ではなく、地元に密着した日常の市場なのだな…ということがよく分かります(野菜や漬物だけでなく、またたびの実とか、山椒の木で作ったすりこ木とか、藁で編んだ郷土玩具っぽいものとか、そんなものまであって萌え萌えしながら読んだ)。

が、気合を入れて8時20分ごろに行ったにも関わらず(開場は8時)なんていうか、お客どころか、お店がまばら。時間通りに開いても特に誰も来ないってところがまた地元っぽい感じでいいな…と思いつつも、仕方なく、海岸まで出て穏やかな海をみながら、ぼんやり時間をつぶす。

この日の海は穏やかで釣り人多数。後ろを向くと雪をかぶった立山連峰が見えます。内陸の平地育ちの人間にとっては不思議なロケーションです。

夫は、「海なのに磯臭くない! 海辺なのに臭わないんだったら、海辺の町に住むのもいいな!」と何度もつぶやいていました。確かに、海辺にはお約束の「磯の香り」というのは全くしません。その代わりといっちゃなんですが、常に海から風が吹き続けているのです。「常に海風が吹いている」というのは、この地域特有の気象だそうですが、この日はいい季候だったせいで、吹き付ける風が穏やかで大変に心地よかった。

夏の海岸って意外と植物の宝庫だったりしますよね。今回、妙な克己心(たまには一眼レフの練習もしないとな! という訳の分からないヤル気)が沸き立って、カメラは一眼レフ+単焦点レンズの組み合わせ1本だけを持っていったのですが、なんといいますか、結果的に言うとちょっと失敗…だったのですが(やはり広角ズームのコンデジも持って行くべきだった)、天気のいい日に花を撮るにはバッチリではありまして、まぁまぁきれいに撮れたような気がします。きれいに撮れるのがうれしくて、旅の目的である駅弁以上に枚数を撮る。

おそらく今回の旅で一番よく撮れた一枚。ただ、何て名前なのかわからないし、これが群生している様は、なんともグロテスクな雰囲気でした。

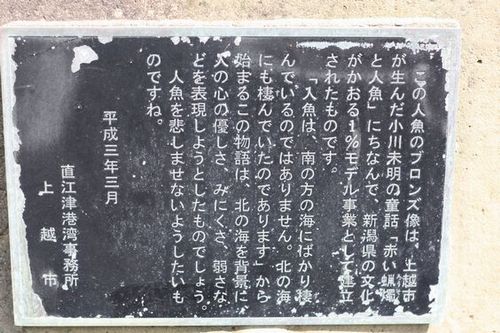

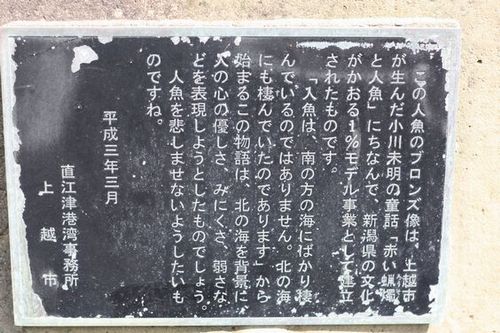

上越市は小川未明の出身地でもあるそうで、彼の名を冠した文学館や文学賞も主催しています、市内全域で彼や彼の作品に関するモニュメントなどが見られます。これは、『赤い蝋燭と人魚』の銅像。この後ろで、夫は暑さでへばっておりました(ものすごく面白い写真が撮れたのですが、気の毒なのでアップするのはやめました)。

8時40分ごろに行くと、もうすでに目的のブツを買ってさっさと帰る人ともたくさんすれ違いましたが、ほんとにほぼ地元の人。

三八朝市通りという300mほどの道路の両端に、2畳ほどのサイズのシートを広げて商品を並べたお店が並びます。もうちょっとわかりやすい写真も撮ってくればよかったんですけどねぇ、買うのに一生懸命で写真なんか頭にありませんでした(一番レフだといちいち取りだすのがめんどくさいというのもある。やはりコンデジも必要だよな…)。

多かったのは、農家のおばあちゃんが個人で野菜や山菜を売るお店。今はやはり山菜の季節で、わらび、赤みず、淡竹。あとは、今が旬のホウレンソウ。いかにも抜きたてでみずみずしくて美味しそう。里芋もどこでもよく見かけました。里芋って今が植え付けの時期でもあるので種芋もあちこちで売られていましたが、そのためか、「たべる里芋」と添え書きしているお店もあって、笑った。

買いたいものはあれこれありましたが、もう一泊するのでそうそう買いこめん…。うーんとあれこれ悩んで、わらび1束、赤みず1束、せり1束、わさび1束、雪下人参1袋、乾燥ぜんまい(太)1袋、芋がら1束、ちまき(5個入り)、はばのり(40グラム)。帰宅後、わらびはあく抜きしてカツオマヨ和えに、赤みずはお浸し、セリと雪下人参と乾燥ぜんまいはナムル、わさびはわさび漬けになりました(料理の写真は後日登場する予定…)。

農家のおばちゃんのお手製佃煮とかキムチも気になったのですが、さすがにね…ってことで今回は断念。私のいかにも観光客風情な風貌から、どの店のおばちゃんもやさしくて、あくの抜き方や食べ方を聞かずとも教えてくれるのが、またうれしい。市場って楽しいね。ほんと、もっとちゃんと写真も撮ってくればよかったよ。

昨日直江津に降り立った時も「人けがないな…」と思ったのですが、今日は輪をかけて静かで、なんていうか不気味だったのですが、小学校で運動会が開かれていると知って納得。しかも市内全域の小学校が運動会だったようで、土曜だからそもそも店は閉めているけど、その上大人も子供も小学校に集結するから、より町中には人気なし…という状況だったのもかもしれません。

にぎやかさにつられて、目についた小学校の運動場にふらりと紛れ込んで、しばらく眺めてみる。プログラムをみると、園児や大人も混じっていたので、小学校だけでなく、近くの幼稚園や青年団なども一緒にやっているのかもしれません(生徒自体は100人いない感じだった)。

しかし、私が子供のころの運動会と比べると全体的にタルっとした雰囲気だなぁと思う。でも、所詮運動会なんてお祭りなんだから、これが正しい在り方だよな…と、運動会が嫌いだった私は、そう思ったのでした。

■

ホテルに戻って駅弁を受け取ってから、電車(えちごトキめき鉄道の妙高はねうまライン)で高田に移動。

直江津-高田間は2駅で8分と大変に近いのですが、ただ、運行本数が1時間に1~3本なのがミソ。待ち時間も含めるとだいたい30~40分ほどかかるというところが、近いんだけど近くない微妙な距離感を感じます。地方の人からすると1時間に1~3本って普通だよと思う人も多いでしょうし、慣れの問題に尽きるのですが、やはり長く感じます。あとですね、直江津駅にはIC対応改札口があったのでついスイカで入場してしまったのですが、えちごトキめき鉄道はスイカ非対応で焦った(結局、現金で払いなおして、証明書を出してもらって事なきを得た)。旅に日常の感覚を持ち込んではいけないなぁとつくづく思い知らされたのでした。

ところで、高田といえば、徳川将軍家ゆかりのお武家さんをお殿様に迎えて繁栄した城下町だそうで、なかなかの観光地……だと思っていたのですが、駅に降りてびっくり。誰もおらんのよ。誰もというと語弊があるけど、でも、ほぼ人がいない。

去年が開府400年記念ということで大々的にイベントを開き、駅前もきれいにしたそうで、実際駅舎から駅前商店街に至るまでとてもきれい。なのにほとんど人がいないので、異様に不気味だった。

ドキドキしながら高田公園(高田城跡地)まで歩いて、ようやく人の気配が感じられてきたのでホッとする。大きな競技場では近くの中学校か高校か、合同運動会が催されていてここでも運動会。昭和育ちの私は、運動会と言えば秋なのですが、いまや初夏にやるのが当たり前なのですよねぇ。

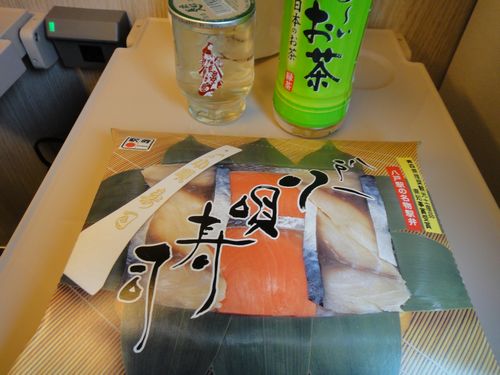

花が咲いたらさぞやきれいだろう…と思わせる一面蓮が浮かぶ池の前のベンチでようやく今日の駅弁。夫は昨日のおじさんのお勧め通り「鮭めし」、私は「するてん」。

鮭めし

ハイマートの看板駅弁「鱈めし」と同じ容器に詰められており、構成は似ています。「鱈めし」と同じく、ご飯は錦糸卵を乗せた昆布の炊き込みご飯、その上に焼いてほぐした鮭がたっぷり。いくら、ガリ、奈良漬に、シロップ漬けのあんず。

この鮭が大変においしかったそうで、夫は今回食べた駅弁の中ではこれが一番美味しかった! と言っておりました。

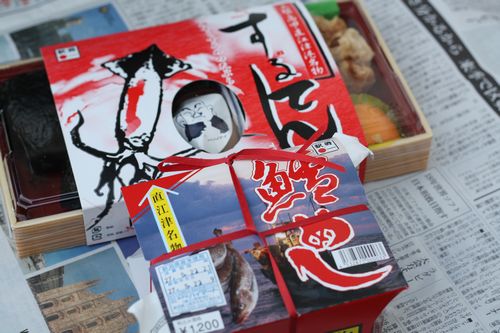

するてん

昨日食べた「鱈めし」「磯の漁火」と、これが目的だったので、ウキウキしながら食べる。

上越市のご当地グルメである「するてん」は実際に食べてみると、柔らかくて食べやすい。軽く干してあるからか塩加減も絶妙で、これはお酒が欲しくなります。するてんとわさび漬けで軽く呑んで、おにぎりとゆでたまごでシメ(このおにぎりがほんとにごく普通のおにぎりで、それが無性に美味しい)。オレンジで口直し。シンプルで大満足の組み合わせです。あぁ、カップ酒のひとつくらい買っておけばよかったなぁ。

腹ごなしも兼ねて、小林古径邸、小林古径記念美術館、総合博物館、高田城三重櫓と見て歩く。

小林古径邸は馬込にあった自宅を移築したもので、数寄屋造りらしい上品な雰囲気が、いかにも文化人の家だなぁと感じます。小柄な私ですら屈んで歩いたほうがいいのかな…と思うほどに、全体的に天井が低く、それが全体的に小ぢんまりとした温かみを醸し出しているような気がしました(写真左は庭から書斎を写したもの、右は書斎から庭を臨んだもの。書斎はより天井が低く、薄暗く、穴倉っぽい雰囲気。考え事をするには最高だろうな…と思わせる空間でした)。あと、純和風建築なのに台所だけが洋風ってのにもびっくり。家族の要望だったのでしょうか、そういうのを考えるのも楽しい。

高田に来た一番の目的は、「雁木」を見るためだったので、雁木が残っているメインストリート(雁木通り)をてくてく歩いてみる。

雁木(がんぎ)とは、豪雪地帯(主に新潟)に見られる建築のひとつで、見た目には大きな軒(庇)のようなものです。事実、上越市のホームページには「庇を延長したもの」と紹介されています。

厳寒期の通路を確保するために生み出されたものですが、一番重要なのは、この雁木は私有地だということです。

道路に面した部分は庇を伸ばして雪を除け、誰もが往来できる通路を確保する。みんなが少しずつ自分の土地を公共に提供して日々の生活を守るという互助意識そのものが、雁木の特徴といえるのかもしれません。

高田は残存する雁木の総延長が16キロもあり、日本一とのこと。

さすがに16キロも歩けないので(しかも、かなり細切れに点在している)、町中の数百メートルだけ歩いてみましたが、ガイドブック等で紹介されている古風な雰囲気のものだけでなく(こんな感じ)、昭和後半チックなトタンやプラスチックなどのチープな感じの雁木も沢山ありました。というか、むしろ後者な雁木のほうが大多数で、(勝手に)小京都的なイメージの小径を想像していた私たちは、若干肩すかしを食らった…とも言えます。確かに文化遺産なのですが、なんていいますか、普通に道でもありますからねぇ(他人様のブログですが、ものすごい量の雁木の写真を撮られた方がいたので勝手にリンクを貼ってしまう。こう見ると、やっぱり圧巻だな…とも思う)。

■

妙高はねうまラインで直江津に帰って、予約しておいた駅弁を引き取って晩ご飯。もうすでに、4度目の予約&引き取りなんだけど、ここまで繰り返すと、なんだかちょっと恥ずかしい気もする。

今日のお弁当は、「愛のご膳」「親子にしん」「海の幸弁」。

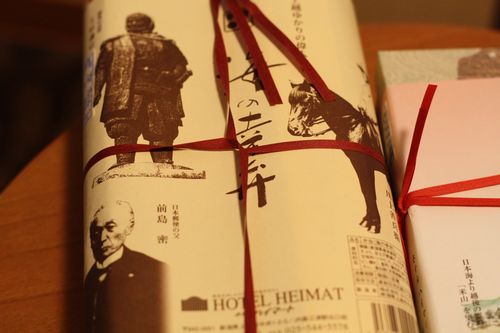

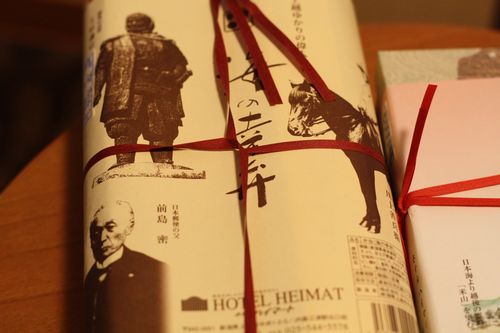

海の幸弁のパッケージには、郷土の偉人として、上杉謙信、前島密、川上善兵衛の3人が印刷されていて、なんだか物々しい。ちなみに、川上善兵衛さんは、岩の原葡萄園というワイナリーを築き、マスカットベリーAというぶどうを育て上げ、「日本ワインの父」といわれるお人です。岩の原葡萄園も行ってみたかったですけどねぇ、ちょっと遠いので今回は断念いたしました。

愛のご膳

いわゆる冠婚葬祭や会議用のお弁当なのだと思いますが、看板弁当のおかずを盛り合わせた、なかなかお得なお弁当だと思います。

左上は煮物と焼き鮭ほぐし、右上はにしんの甘露煮、焼きたらこ、鱈と数の子の酢の物、わさび漬け、右下はするてん、ツブ貝煮物、笹団子、左下は五穀米にキューちゃん漬け、ガリ、梅干し。

親子にしん

昨日食べた「ほたてご飯」と同じ容器。白飯の上ににしんの甘露煮と数の子の煮物が乗っかっております。甘露煮は昨日食べた鱈よりも甘めな気がしましたが、これはこれでグー。個人的にはもっと数の子が食べたい! と思いましたが、致し方ないですかねぇ。

美味しかったですが、しかし、にしんの甘露煮と数の子の駅弁と言えば北海道。「鯡みがき弁当」目当てに函館に行くのもいいなぁ…なんてことも思ってしまいました。

海の幸弁

開けた瞬間、「あれ?『親子にしん』を2つ買ってしまったか?」と思ったほどに、見事にダブりましたねぇ。「愛のご膳」と同じく盛り合わせのお弁当なのですが、メインがにしんの甘露煮。これは予想外でした。ほか、ほたての甘辛煮、するてん、甘海老から揚げ、ガリ、わさび漬け、キューちゃん漬け。

美味しかったけど、すでに数種類の駅弁を食べている身からすると、若干の物足りなさもアリ…。

朝市で買ってみたちまき。

餅米を笹の葉で包んで茹でただけなんだって。笹の葉って珍しいな…と思ったけど、笹団子が名物の地位なんだから、むしろここでは笹の葉って普通なのよね、きっと。

これを売っていたおばさんは、「きなこ付けたり、甘いのが苦手な人は醤油付けたりして食べるの」といって、うぐいすきなこを添えてくれた。

1つは小ぶりのおにぎりぐらいのサイズだけど、餅米だけあって、ややずっしり。弁当を1.5個も食べた後に入るかな…と思いつつ、きなこをたっぷり付けて食べると、これが、やたらと美味しい! 餅米がうまいのか、きなこがうまいのか。5個を2人でするっと食べてしまった。何がどうというわけではないのだけど、妙に印象深く、忘れがたい、素朴な味なのでした(笹巻きのちまきの作り方を紹介しているブログがありましたが、しかし、難しそうだなぁ)。

せっかくなので今日もお酒飲んでます。「RIFINED SAKE」。んー、なんだー? と思いましたが、「清酒」ってことなのね(能鷹の何か。何を飲んだのかは忘れた)。

今日もよく歩いて、よく日に当たって、よく食べた1日でした。いい具合にすっからかんにリフレッシュしています。